新中国成立后,为了满足两弹一星和尖端科学的发展的需要,中国科学技术大学于1958年在北京应运而生。成立之初,一批国内最有声望的科学家直接参与学科教学和人才培养,钱学森院士创建了力学和力学工程系(现为近代力学系),吴仲华院士创建了物理热工系(现为热科学和能源工程系)。他们亲自登台授课,及时把最新科技成就和科研前沿课题传授给学生。他们承担了专业设置、教学计划、教学大纲制定以及讲义编写等一系列工作,极大地丰富了教学内容,保证了高起点、高水平的教学质量。

工程科学学院成立于1998年,由近代力学系、精密机械与精密仪器系(在1958年学校成立时的机电工程教研室基础上建立)、热科学和能源工程系组成。2004年依托我校火灾科学国家重点实验室建立的安全科学与工程系,挂靠在工程科学学院。学院现设5个本科专业,即理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、热能科学和动力工程以及安全科学工程。理论与应用力学专业为全国仅有的两个理科力学人才培养基地之一。学院现有一级学科博士点和博士后流动站3个,分别为力学、动力工程与工程热物理以及仪器科学与技术,其中力学为国家一级重点学科,二级学科工程热物理、精密仪器及机械为省重点学科。

为了适应21世纪对工程科学高层次科技人才的需求,工程科学学院根据国家教育部1998年颁布的新的专业目录,对各系的专业结构和课程体系进行了调整和改革,实验教学体系及其实验内容也随之进行相应的调整和改革。为了进一步整合资源,实现淡化专业、通才培养的目标,同时也为了专业交叉和实验资源共享及统一管理的需要,2000年3月在学校的统一安排下,原隶属学院各个系的教学实验室,整合为工程科学学院教学实验中心,下设材料力学实验室、电工基础实验室、力学基础实验室、机械与测控实验室、热科学基础实验室、计算机辅助工程教学实验室、大学生创新实践基地等七个院级教学实验室,主要承担学院学科群的基础教学实验课、专业基础和专业教学实验课。计算机辅助工程教学实验室主要承担全校学生自由上机和工程软件课程的培训等任务。大学生创新实践基地专门用于大学生的业余科技实践及科技创新活动,并面向全校开设一些选修课。2013年学校投资700多万面向全校学生建成的工程实践中心,在开设《金工实习》实践教学的同时,还为大学生创新实践项目提供自由开放,每年举办一次的全校机器人比赛项目参赛学生可以利用中心提供的设备和场地亲手制作机器人。工程实践中心纳入学院教学实验中心统一管理,2013年被评为安徽省级质量工程项目示范实验实训中心。

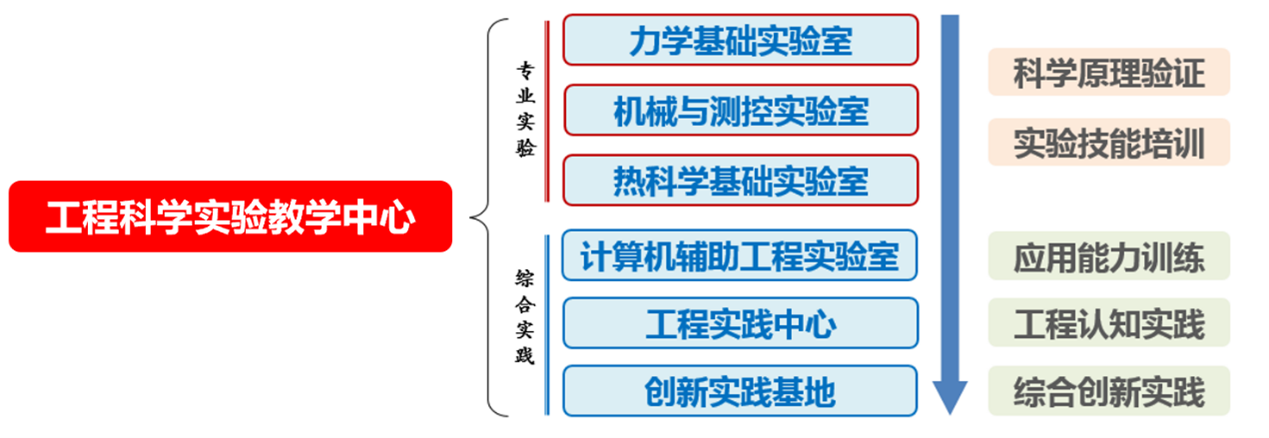

2014年10月,为进一步提高工程科学学院的实验教学与管理水平,实现实验场地统一使用,实验教学统一安排,实验师资统一调配和实验仪器、设备集中统一使用、购置与管理,学校对工程科学学院教学实验中心进一步整合,升格为中国科学技术大学工程科学实验教学中心,建成面向全校工科基础实验课程建设的公共实验教学单元。中心组成结构如下图所示。

中心由学校负责组建,实行学校教务处和学院共同管理。中心实行主任负责制,中心人员实行公开招聘,竞争上岗,定期考核。

中心以钱学森工程科学教育思想为指导,坚持理实交融,为培养“理工结合”的创新人才提供一流的实验、实践教学条件。中心现有专职实验教学人员16人(其中,高级职称5人、博士学位9人),实验教学面积4065平方米,实验教学设备资产4100多万元。

中心2016年获批省级实验教学示范中心,2017年获批省级虚拟仿真实验教学中心,2021年获批省级双创实践教学中心,2021年成为教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(钱学森力学拔尖学生培养基地)的重要组成,2023年获批省级校企合作实践教育基地,2024年获批安徽省科学技术普及基地。

中心“单点金刚石车削超精密加工虚拟仿真实验教学项目”2018年获批国家虚拟仿真实验教学项目(国家级金课)、2020年获批首批国家级一流本科课程(虚拟仿真实验教学一流课程);《工程科学实践》课程2021年获批教育部课程思政示范课程、2023年获批国家级一流本科课程(线上线下混合式一流课程);2023年《实验力学》课程获批国家级一流本科课程(线下一流课程)、“火旋风综合虚拟仿真实验”获批国家级一流本科课程(虚拟仿真实验教学一流课程);2025年“基于虚拟工厂的典型机械产品拆装及加工工艺编制”、“基于应力波理论的材料动态压缩性能测试虚拟仿真实验”、“激光干涉仪精密校准坐标测量系统虚拟仿真实验”获批国家级一流本科课程(虚拟仿真实验教学一流课程)。

中心建有从常规低速风洞、小型引射式超声速风洞到小型激波管/激波风洞(高马赫数)的宽速域、体系化、科研级流体力学实验教学平台,并配备气动力、压力、温度、热流测量系统以及阴影/纹影、高速摄影等流动显示与捕捉系统,为航空航天拔尖创新人才的培养提供一流的教学和科研条件。中心构建了集先进纳米材料制备与多维度表征于一体的材料制备与分析实验平台,通过配备高真空多功能镀膜仪、化学气相沉积系统等科研级设备,实现纳米材料的可控合成,同时依托原子力显微镜等先进表征仪器,对纳米材料的微观形貌与力学性能进行系统、深入的解析,完成从材料制备到性能评估的全链条研究训练,为培养力学与材料科学交叉前沿领域具备创新能力与扎实实践能力的复合型人才提供一流支撑。

中心在双臂协作型机器人、轻量型仿生机械臂、6轴UR机械臂实验开发平台、四足机器狗实验平台、三维运动捕捉系统、多通道脑电测量系统等设备基础上,构建了完整的临场感虚拟现实遥操作双臂机器人实验教学系统和基于脑-机接口的先进机器人控制实验平台。并借助两台六轴机器人和一台工业Delta并联机器人,通过增加智能立库、开源视觉系统、传送机构等内容,建成了既贴近于工业化生产,又立足于教学,能让学生充分参与的技术先进的柔性智造装配生产线实训平台,可满足机器人工程专业方向教学、科研、创新应用和工程应用等方面的需要,为培养科技型、复合型、创新型人才提供保障。

中心针对流体流动规律、燃料特性测定、洁净高效燃烧技术以及能量转换与传热传质机理等研究方向,配置了先进的实验教学设备;同时建有覆盖紫外、可见、红外至太赫兹波段的宽谱段辐射测量与新能源利用科研级实验教学平台,为培养面向深空探测、红外隐身及能源利用等方向的工程热物理领域创新型人才奠定了坚实基础。

中心拥有Precitech公司Freeform L五轴单点金刚石车床、德玛吉森精机DMU50五轴数控加工中心等高精密数控加工设备,能够进行有色金属、红外材料等的精密加工。中心还拥有激光切割、3D打印等各类先进制造设备,可适应不同的个性化工件定制需求。

中心积极探索科教协同的工程科学实验教学平台和课程体系建设,加强顶层设计,将科大特色的最新科研成果转化为虚拟仿真实验教学项目,并分步推进体系化建设,探索出实践(实验)课程线上线下混合式教学新模式。迄今已建设虚拟仿真实验教学项目国家级5项、省级4项、校级14项。主持的建设成果获高等教育国家级教学成果二等奖1项、安徽省教学成果奖特等奖2项、一等奖2项、二等奖2项、安徽省力学教学成果一等奖1项。

经过多年的建设,我校工程科学实验教学的理念得到更新,教学研究活跃,教学改革成果显著,管理办法科学先进,教师队伍素质高、结构合理、人员稳定,实验教学水平已提高到了一个新的层次,进入了快速发展阶段。中心已成为我国培养工程科学创新人才的重要教学实践基地,受到同行专家的好评,正在产生良好的示范和辐射效应。

Copyright © 2015 All rights reserved. 版权所有 中国科学技术大学工程科学实验教学中心 皖ICP备05002528号

地 址:合肥市蜀山区黄山路443号中国科学技术大学西校区 电 话:0551-63602476 邮 箱:huichun@ustc.edu.cn